-

重视道经研读传扬道教文化

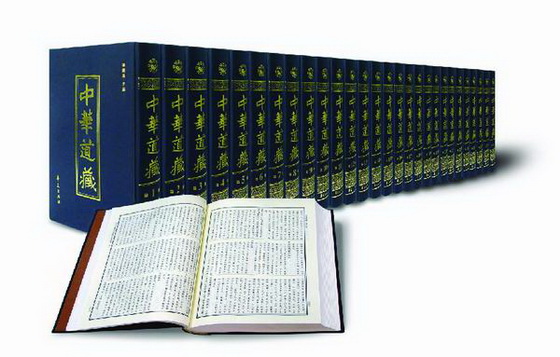

欣逢盛世,中国道教协会和中国社会科学院道家道教研究中心、华夏出版社于1996年组织发起对道藏经典进行整理编校,编修成一部新的传统而实用的道藏,定名为《中华道藏》,这是继明正续道藏经编纂以来新的一次大规模整理,是盛世修典传统的继续,得到了教内外的大力支持。

经以为径世界上的各大传统宗教,都与其起源地区的文化有着不可分割联系,而宗教又在自己的创生和发展过程中积累起丰富的经籍,并有自己宗奉不二的经典。生长于中华沃土的道教,与华夏文化密不可分,既是三代以来传统中国巫史文化的继承者,更是道家文化的直接继承和发扬者,不仅重视华夏固有文化的继承和发扬,其中也包括对不同文化体系的吸收与融合。更重视自身经典经书的传授、研读、诵习和整理。在道教看来,道教经典的由来、传授、奉诵等都是一件非常神圣的事情。《云笈七签》卷三《道教本始部》说:“寻道家经诰,起自三元;从本降迹,成于五德;以三就五,乃成八会,其八会之字,妙气所成,八角垂芒,凝空云篆。太真降笔,玉妃拂筵;黄金为书,白玉为简;秘于诸天之上,藏于七宝玄台,有道即见,无道即隐。”三元乃由道的妙一之气分化而成,既是经诰“从本降迹”的起始,同时也是“万物斯备”的本源。按《云笈七签•道教三洞宗元》中说是:从乎妙一,分为三元。又从三元变成三气,又从三气变生三才。三才既滋,万物斯备。其三元分别是,第一混洞太无元,第二赤混太无元,第三冥寂玄通元。三洞之元,本同道气,道气惟一,应分为三。道教最高信仰的三清境三宝君则就是三元的形像体现,分别是玉清天宝君,上清灵宝君,太清神宝君。他们各说了十二部经,成为道教尊奉的三洞三十六部尊经。秘而藏之,以传授有道之君。诱俗修仙,从凡证道,显扬道德,同契妙理,保命护身,化育群方。

据《道教本始部》载:今之相传的三洞之一的《灵宝经》,则是天真皇人于峨眉山授于轩辕黄帝,又天真皇人授帝喾于牧德之台,夏禹感降于钟山。其后是葛孝先、郑思隐得而师资相承,蝉联不绝。藏于上清之宫,灵妙虚结,自然之章,玄古之道的上清经,太元真人茅盈曾师从西城王君受授,汉孝平皇帝时再度由西城真人于洛阳之山传授给清虚真人王褒,褒又于晋成帝时授紫虚元君南岳夫人魏华存,后由杨羲许谧诸真相传于世。洞神之《三皇经》自三皇八帝之后,其文亦隐。至晋武帝由鲍靓于嵩高山石室得见,自盟而受,后传于葛洪真人,相传行世。祖天师立教布化,先获老君降授灵宝之文,再得老君授以《正一经》及正一科术要道法文,并得《太平洞极之经》,尊奉《五千言之文》,且始开道门经录之授受。宗道德,崇三洞,秉真一,正人心,福国家,益世教。由此可知,道教经典传授之神圣、演道教化之重要,故而被信仰者奉为必须皈依敬奉三宝之一,倍加珍重。

道教在创立之后,其所奉持的经典道书在传行中日益增多,为使之真正发挥传扬真道,敷衍大义,为学道寻真者辅以正途之由径,并使之在传承中得到积累和丰富,六朝以来,历代的道门高士都积极地对道教经典道书进行收集和整理。东晋葛稚川始访搜天下道书经典,作遐览着录其目以传存于世;继有陆天师修静广集道书,刊而正之,以整辑遗踪,提纲振纪。编撰《三洞经书目录》,总括于三洞。并著书释微,强调要以斋直整洁心身,持守正一盟威禁戒科略,使民内修慈孝,外行敬让,佐时理化,助国扶命,道俗归心,大敞法门。再有梁道士孟智周依据三洞作《玉纬七部经书》,所谓七部是“三洞与四辅”,三洞是洞真、洞玄、洞神,四辅是太清、太平、太玄和正一。太清乙太一为宗,大道气之所结,清虚体大,道乙太清辅洞神;太平以三一为宗,明六合太通为一,正平之气斯行,道以太平辅洞玄;太玄以重玄为宗,崇玄以致,以玄为太,道乙太玄辅洞真;正一者,正以治邪,一以统万,遍陈三乘。“盖乃总道化之教方,统玄门之正典,包罗群艺,综括众文”。至唐朝开元年间,在三洞四辅体系架构下,道教的第一部经典总集《开元道藏》编纂得成,不仅使道教的经典体系得到确立,而且使道教的思想文化得到空前的丰富和繁荣。宋朝时又编纂成《政和道藏》,并在福州雕板刊行,是中国印刷史重要文献。其后金、元、明历代皆有《道藏》之纂修,元道藏的重修,再度促进了道派和道教文化的整合,开创了道教发展的新局面。明正续《道藏》编成,既综括了各派道书也使各道派凝合成一个文化整体,使道教的文化精神又重新被激扬起来,为各大道教名山宫观所珍藏,视为镇山镇观之宝。

道教所集的经书典籍,在道教看来这不仅仅就是几千卷书籍,她的行世也不仅是文献典籍的丰富,而是给人们留下了一个由凡俗通达到神圣的由径,只要潜心参究便可寻真得道,超凡入圣。《洞玄灵宝斋说光烛戒罚灯祝愿仪》说:经者,由通之径也。《云笈七签》卷九中亦说:道学七经。经者,径也,由也,常也,成也。径直易行,由之得进,常通不塞。六朝以后,随着道经得以系统的整理,道教经 授受的传统得到继承并高度重视,道经作为学道修真的由通之径的重要性在道门也得到了落实和强调,修道者的在道门的道阶品秩与参究经书多少有了密切的联系。《三洞修道仪》说:凡初欲学道,先到师门受训,性情稍淳后授三戒五戒,禀承戒律稍精方可得求入道,再经过一个阶段始可入靖诵经,思神行道,次后不选年代,经业转精方参洞经,诣三师请授正一盟威 ,授正一法文诸经;而后进阶为洞神道士者必须参学洞神十二部经;进阶为高玄道士必须参究道德、西升、玉历、妙真、宝光、枕中诸经;进阶为升玄道士必须参究明真、玉匮、升玄诸科仪经卷;进阶洞玄道士必须参究灵宝洞玄诸经;进阶为三洞道士则必须授受三洞经教、九真科法;再进则为大洞道士,就为得道者。由此可见,学经多少不仅是学道进阶的由径,也是衡量道行高深标准。是故《正一修真略仪》说:修真之士,既神室明正然,摄天地灵祗,制魔伏鬼,随其功业,列品仙阶,出有入无,长生度世,与道玄合,故能济度死厄,救拨生灵,巍巍功德,莫不由修奉三洞真经、金书宝 为之津要也。

经以载道,道教的经书虽然包罗至广,但其所要阐明的则是她信仰核心—神仙之道,也就是说她的经典的编纂和经典体系的架构都是围绕这个信仰体系的,否则就不是道藏。道教徒参学研习道经的目标就是要学道悟道、修道证道、传扬大道、度己度人、福国裕民,最后成为得道合道的神仙,是谓经以载道。比如关于道经中的三洞义旨,《云笈七签•三洞经教部》说:三洞者,洞言通也。通玄达妙,其统有三,故云三洞。又说:三洞经符,道之纲纪。修服者因兹入悟,研习者得以还源。谓修学之人,始入仙阶,登无累境,故初教名洞神神宝;其次智渐精胜,既进中境,故中教名洞玄灵宝;既登上境,智用无滞,故上教名洞真天宝也。从上述的一段经文中我们可知道,三洞经本乃是通达于玄妙之道的,只是洞神、洞玄、洞真各个所妙化的道的境界不一样而已。从社会的现实和修道者的实际来说,道书中所阐述的天人哲学和长生度世的道理无不发人深思,具有重要的启示。《度人经》说:仙道贵生;仙道贵度;仙道贵实。直发道旨。并告曰:无文不光,无文不明,无文不立,无文不成,无文不度,无文不生。通玄究微,能悉其章。信行道者,不杀不害,不嫉不妒,不淫不盗,不贪不欲,不憎不自,齐同慈爱,咸行善心。《道德经》则说:道者,万物之奥。又曰:道生之,德畜之。是以万物莫不尊道而贵德。道为何是万物之奥;万物又为何莫不尊道而贵德。唐著名道士吴筠曾作《玄纲论》阐述其要说:道者,虚无之系,造化之根,神明之本,天地之源。德者,天地所禀,阴阳所资,群生不知谢其功,百姓不知赖其力。又《道德经》说:上善若水,水善利万物而不争。度众人之所恶,故几于道。《清净经》说:人能常清静,天地悉皆归。《太上感应篇》中说:祸福无门,唯人自召;善恶之报,如影随形;不履邪径,不欺暗室,积德累功,慈心于物,正己化人。总之,经典所载之道和教化之方,道德性命之学,长生度世之妙等等无不备载,所有的信行修炼、教化济人的要义都是作为道教信仰者必须参究明了的,否则就难以承扬起自己所信仰的事业。吴筠在《玄纲论》中曾说:道虽无方,学则有序,故始于正一,次于洞神,栖于灵宝,息于洞真,皆以至静为宗,精思为用,斋戒为务,慈惠为先。四十三代天师张宇初在《道门十规》中亦说:若元始说经,当以度人上品为诸经之道;灵宝说经,当以定观、内观为要;太上立教,当以道德、日用为规;内而修己,则虚皇四十九章经、洞古、大通、生天、清静诸经最为捷要;外而济世度幽,则黄帝阴符经、玉枢、北斗、消灾、救苦、五厨、生神诸经,玉枢、朝天、九幽诸忏,是皆入道之梯航,修真之蹊径。并说:经以敛心,经以著念,使晨夕能焚诵不辍,消除魔障,增广道缘。为此,道门还专门编辑了日常诵习的功课经供信仰者诵习奉持,并强调是以功课为课己之功。

经典的极其重要性,《云笈七签》卷十中所引的经文说:夫守道之法,当熟读诸经。并说:夫道者,谓道路也。经者,谓径路也。

行者,谓行步也。德者,谓为善之功德也。法者,谓有成道经,可修读而得道也。谓有成道路之径,可随而行之。作为一个道教的信仰者或研究者,要想真正地弘扬和研究道教就当潜心研习经书,了而悟之修身护命以度己,得而发之以启迪世人。也只有皈依日诵参究持之以恒,才能如《高上玉皇心印妙经》所说:诵持万遍,妙理自明。诚然,奉诵经书最重要还是要读出自己的心得和理解。深邃博大的《道德经》五千言,两千年来研读注疏者难以其计,《道藏》收录了百家,因为他们都有自己的心得和理解,故而能自成一家。以至今天我们还会日诵日有所得,并越来越感到她的伟大和对现实社会与人生启迪。又如《度人经》中的名句“齐同慈爱”,平平常常四个字,包藏着深刻的人生的哲理、和谐社会人群的至理和为人度世的原则,值得人们细细品味。读经一方面是把自己的理解和所得著书以传于世,集己之学上继往圣下达来者;一方面是个人所得以为今用,二者同样重要和可贵,对社会和人生的价值也有着同样的意义。道教丰富的经典道书和经书中许许多多的警世箴言,只要我们能静心研读,必定会学有所得,得有所用。但对经书及箴言的研读,即读经的理解与心得,还应付诸生活实践,通过实践来履行体验,对务道者来说就是要修行,这是非常重要的,就像登山一样,只知道山的秀美清新、山的空旷幽静、山的险峻宏伟、山的物种繁华等等,这是远远不够的,必须通过自己的亲身体验才会有更真切的感受,否则是不可能完整的。也就是说,只有不断实践或修行,研读经书的理解和心得才能得到不断深入和升华,利益心身,并能惠及他人和社会,福国裕民。

道书经典的传授、研读与整理,是神圣和极其重要的,这也是成为传统宗教且为人们尊奉的前提。社会不同人群都可以从中受到启益,学道修道更是可由此登堂入室,了悟道意,从凡入圣,合道冀仙,精神升华。历史地来看,道经的整理和《道藏》的编修,往往是道教文化承传和发展的又一个新的开始,这种承传和发展又往往带来道教新的兴盛局面,不仅使道教的经典体系得到确立,促进了道派和道教文化的整合,并使道教的思想文化得到丰富和繁荣,使道教得到“中兴”。从某种意义上说,《道藏》及其所有的经书,她所记载的中华古代文明,是整个华夏民族的共同创造,是我国传统文化的重要的文化宝藏,道藏所集经书,内容丰赡,涉及到哲学思想、天文地理、文学艺术、卫生健康、经书整理、道德教育、科学技术、民俗观念等我国社会历史文化和人民生活的各个方面。这不仅是道教界的,同时也是整个华夏民族乃至人类所共同拥有的文化遗产。经以为径,经以载道。让我们都来重视道经的研习和整理,传扬道教文化。

(文章编辑自龙虎山道教)

-

第八届海峡两岸(鹰潭•台北)道教文化论坛在台北隆重举办

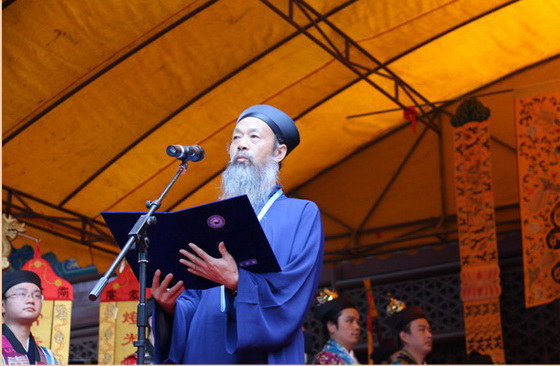

9月6日-7日,由龙虎山嗣汉天师府与台湾中华道教联合总会联合主办的第八届海峡两岸道教文化论坛在台湾台北市隆重举办。本次论坛主题为“弘扬中华道教文化,促进两岸和平发展”。这次活动得到了省台办、鹰潭市政府的大力支持。省人大常委会副主任洪礼和,鹰潭市委副书记彭世东,省人大财经委主任谢碧联,省人大教科文卫委副主任谭晓林,省人大常委会副秘书长、办公厅主任张振球,省台办主任欧阳泉华,鹰潭市副市长徐云等领导出席活动。全国人大代表、中国道教协会副会长、江西省道教协会会长、鹰潭市政协副主席、嗣汉天师府主持张金涛作为主办单位代表出席活动,并发表讲话。台湾知名人士黄昭顺,台湾寿险公会理事长、台湾人寿董事长许舒博等出席开幕式。

开幕式分开场迎宾、道教表演、论坛启动、文艺表演四个部分。开幕式上,洪礼和等还分别为五龙点睛。

自2005年至2014年,我市充分依托源远的道教文化和优越的区位优势、独特的碧水丹山和丰富的风土人情,连续举办了七届海峡两岸道教文化论坛。此次道文化艺术交流论坛,是继2010年第四届后再次在台湾举办,每届论坛的举办都取得了圆满成功,在两岸产生了深远的影响。既充分展示和宣传了两岸独特的资源优势,弘扬了中华传统文化,又增进了两岸文化、艺术、宗教界交流,促进了两岸经贸文化的交流与合作。

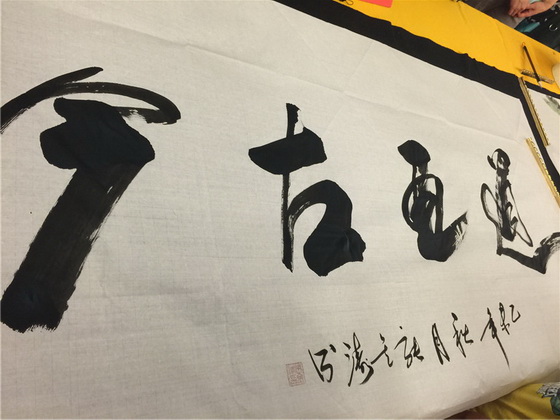

开幕式结束后,还将举办两岸道文化书画展和学术论坛等活动。两次活动,张金涛会长都作了重要讲话。在两岸道文化书画展上,张会长还亲自挥毫泼墨,书写“道通古今”。在学术论坛上,我会办公室副主任孔祥毓道长就《共阐祖师大道•同祈天下太平——龙虎山嗣汉天师府对台友好交往的历史回顾与前景展望》一题作了长篇发言。这届论坛,两岸的知名人士、高道大德、专家学者等将齐聚一堂,围绕此次论坛的主题,畅谈海峡两岸道教的历史渊源与发展进程,共话中华传统文化的博大与精深,共谋海峡两岸的合作与发展。

(龙虎山道协办供稿) -

捐资道观,为正法道场添砖加瓦,荫庇子孙,功德无量。

北京白云观余诚智道长为天竺山《发心募捐,功德无量》

陕西省山阳县天竺山双峰观通明殿始建于清中期,曾于1985年进行过简单修缮,但由于条件限制并没有太大作用。目前从各方面筹集的善款还是无法满足工程所需,希望各位善信能够继续支持天竺山道观修复工程,支援祖师道场。

陕西省山阳县天竺山云盖观是余诚智道长出家入道的地方,天竺山风景绝秀,是神仙家和方士们活动的重要场所。十年浩劫,使天竺山所有宫观荡然无存,望十方善信发心募捐,捐资道观,为正法道场添砖加瓦,荫庇子孙,功德无量。

得行三善不如印经一本,得行千善不如建庙一间。陕西省山阳县天竺山道观由于交通闭塞,地方经济落后,前几年天竺山云盖观修建三清殿花费500余万元,至今尚欠款项,为陈设简陋的殿堂,做幢幡、幔帐、牌位、神龛和目前修缮吕祖洞的供桌、法器等。望各位十方善信慷慨解囊,发心募捐,支援祖师道场,为素有”西北小武当”之称的天竺山添砖加瓦,捐资建庙,捐块砖,积资粮,富贵倍增,出入道路平坦;献片瓦,避风雨,福禄骈建,且能消除业陈。您为道观添砖加瓦的功德也将余荫绵绵,万年香火,荫庇子孙,功德无量。

附:天竺山道教管理委员会目前没有银行帐户,暂用山阳县道教协会银行帐户。

开户帐号:26-815101040001878

开户名称:山阳县道教协会

开户银行:中国农业银行山阳县支行

支付宝帐号:[email protected] 余诚智 (个人支付宝)(原文修改自http://www.weibo.com/p/2304185088b6130102ve95)

-

道教内丹术的形神观

道教内丹术的形神观

众所周知,道教在形神关系问题上是主张形神统一、形神不离的。与基督教的灵肉分立和佛教的形灭神不灭之说比较而言,这可说是道教形神观的一个特色。不过应注意,道教的形神观有时呈现出很特殊的表现形式,若不加以辨析,极有可能对道教的形神观产生误解,即认为道教并不是一贯主张形神不离和形神统一的。比如,道教内丹术所体现出的形神观念就是如此。我们在此试对其加以简要分析,目的是证明道教的形神观虽然表现形式有异,但始终坚持了形神不离和形神统一的立场。

道教既然主张形神不能相离,就必然以某种方式将二者合在一起。在道教中,形神合同有两种形式。一是形神相合后仍有形可见者,可称为形神合同于实。一是形神相合后变得无形无相者,可称为形神合同于虚。形神合同于实就是所谓的白日飞升,肉体成仙,精神亦随之升天。《抱朴子内篇•论仙》说:“按《仙经》云:上士举形升虚,谓之天仙。”①肉体飞升,自然会有形,因而刚升天时是可以看见的。如《抱朴子内篇•至理》称:“河南密县,有卜成者,学道经久,乃与家人辞去,其始步稍高,遂入云中不复见。此所谓举形轻飞,白日升天,仙之上者也。”②这种形神合为实体的白日飞升之说,在宋以前外丹术盛行时期尤为流行,炼丹家大都相信服食金丹可以使身体发生变化,最后冲举上天。但服食丹药而中毒身亡的事件不断发生,唐以后,道教转而注重内丹修仙。内丹术提出了一种新型的形神观,与形神合同于实有的肉体飞升说迥异其趣,这就是我们所说的形神合同于虚。

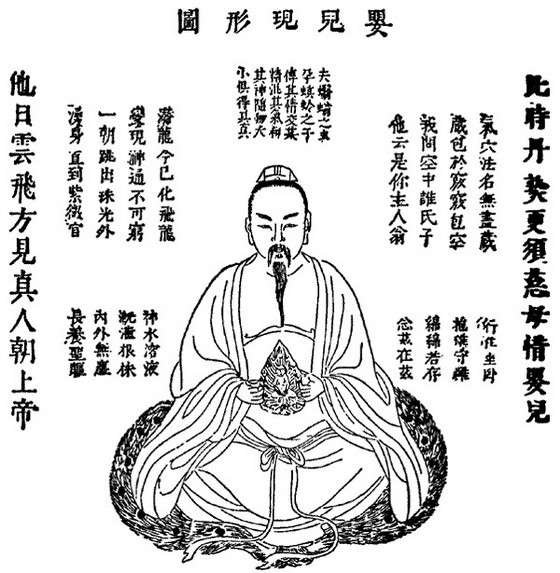

首先有必要指出,内丹术所提出的修炼目标是“炼神还虚”或“阳神出壳”,这极易使一些人由此断定内丹术在形神观上改变了道教传统的形神不离说,只追求精神解脱。有些学者以宋以后道教受佛教影响甚深来解释这一现象,认为内丹术主张形灭而神不灭,与佛教的形神观实已趋于相同。这其实是对内丹术的一种误解。内丹术是在人体内部仿照外丹术而进行的一种生命修炼,修炼者以丹田为炉鼎,以精气神为药物,意念呼吸为火候,目的是要炼成还丹,使身体变形为仙。如果放弃了肉体,那么必然达不到内丹修炼的宗教目的。实际上,内丹术和外丹术一样主张形神不离,与道合真,但内丹理论并不认为形体可以直接随神飞升,而是通过一系列转化变成神,与神在“虚”的境界中合为一体。这就是我们所说的形神合同于虚。虽然“神”或“虚”摸不著看不见,但形却在其中,与神合一了。这之中的道理该作何解释?从内丹修炼的步骤来看,一般都要经过炼精化气、炼气化神、炼神还虚这三个阶段。按前述道教对于精和气的一般理解,精和气是凝结成形的物质基础,因而可归于“形”。故在内丹修炼中当精转化为气再转化为神时,形也随之转至神中。所以,对于内丹过程中的三次转化,道书又有另外一种说法,就是《钟吕传道集•论还丹》所谓“炼形成气,炼气成神,炼神合道”③,或翁葆光《悟真篇•西江月》所说:“十月功足,形化为气,气化为神,神与道合而无形,变化不测。”④可见,形在内丹术的三个阶段中是参与了转化,且与神并未分离。因此,内丹修炼的最后阶段出现“阳神出壳”,或达到“炼神还虚”的地步,并不意谓神就离开了形,而是神与形早已合在一起,不过没有合成一种实在物罢了。

再反过来看所谓阳神,内丹书中也有明确指出其并非有些人理解的离开了形的神,而是包含了形的神。如陈致虚《金丹大要》卷六说:“形化为气,气化为神,是曰婴儿,是曰阳神。”⑤《性命圭指》说:“若双修性命者,所出乃阳神也。阳神则有影有形,世所谓天仙是也,故曰道本无相,仙贵有形。”⑥对于那种与形分离之神,内丹理论则贬称为“阴神”,认为阴神乃“存思想化之神,此神随用殊致,触处滞碍,故出之必离根本智,多与鬼神为邻。”⑦佛教就是主张形灭神不灭的,因此在形神观上必然为内丹理论所不容。学宗内丹北宗的陈撄宁曾就两者的形神观作过比较,认为“人身精气神,原不可分,佛家独要明心见性,洗发智慧,将神光单提出来,遗下精气,交结成形,弃而不管……彼灭度后,神已超出象外,而精气尚留滞于寰中也。若道家(此处指道教)则性命双修,将精、气、神混合为一,周天火候,炼成身外之身,神在是,精在是,气在是,分之无可分也。”⑧从此处可以看到,内丹理论在形神上是贬佛扬道的。因此,虽说宋以后道教内丹学在性功修炼方面吸收了不少佛教尤其是禅宗的心性论,但内丹与佛教禅宗的区别并未由此而消失,两者在形神观上有明显的分野。不过有必要说明的是,内丹术主张形神不离,追求“形神俱妙”,但形神合同后并不能如白日飞升一样显出实相,只能合而为虚。如翁葆光《悟真直指详说三乘秘要》说:“原其至真之躯,处于至静之城,实未尝有作者,此乃神形性命与道合真,而同归于究竟寂空之本源也。”⑨《仙佛合宗语录》亦称:“炼其能变化之神而还虚合道,则曰天仙。天仙者,体同天之清虚,德同天之空洞无极。”⑩但“虚”并不等于无,形神是实实在在地存在于其中的。《唱道真言》说:“夫道之要,不过一虚,虚含万象。世界有毁,惟虚不毁。道经曰形神俱妙,与道合真,道无他,虚而已矣。形神俱妙者,形神俱虚也。”11 对于道教徒来说,形神合同于虚并不是生命消失,而是生命的形式上的一种转化,即由平凡的生命转化为高级形态的生命,如“道”一般。

注:①见王明《抱朴子内篇校释》增订本第20页,中华书局,1985年版。下引同。

②见王明《抱朴子内篇校释》增订本第115页。

③见《修真十书》卷十六,《道藏》第4册第672页,文物出版社、天津古籍出版社和上海书店联合影印本,1988年版。下引同。

④见《紫阳真人悟真篇注疏》卷七,《道藏》第2册第945页。

⑤《道藏》第24册第24页。⑥《藏外道书》第9册第588页,巴蜀书社,1994年版。下引同。

⑦牧常晁《玄宗直指万法同归》卷三,《道藏》第23册第934页。

⑧见陈撄宁著、中国道教协会编《道教与养生》第168页。

⑨《道藏》第2册第1020页。⑩《藏外道书》第5册第710页。

11《藏外道书》第10册第777页。文章转自龙虎山道教

-

论打坐的真义

论打坐的真义

一、打坐的含义:心神打坐才是真打坐

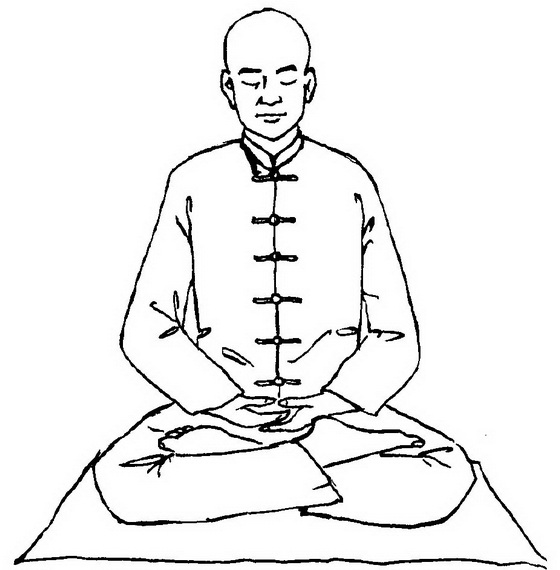

打坐是佛道中人为明心见性、修炼内丹而必须的一种基本修练方式,又称“坐禅、“禅定”。打坐姿势不拘,心神打坐才是真打坐,行住坐卧皆是禅。

心神如何打坐呢?

要诀:“鸡能抱卵心常听”

吕洞宾祖师在《太乙金华宗旨》中说:“丹书云:‘鸡能抱卵心常听’,此要诀也。盖鸡之所以能生卵者,以暖气也。暖气只能温其壳,不能入其中,则以心引气入,其听也,一心注焉,心入则气入,得暖气而生矣。故母鸡虽有时出外,而常作侧耳势,其神之所注未常少间也。神之所注,未尝少间,即暖气亦昼夜无间,而神活矣。神活者,由其心之先死也。人能死心,元神活矣。死心非枯稿之谓,乃专一不二之谓也。佛云:‘置心一处,无事不办。’”

吕祖以鸡抱卵为喻,说得很清楚,心神要专一归于中宫,即玄牡之门。心神专一归于中宫,久久则生暖炁,此炁称为后天炁。如鸡抱卵为打坐修行的诀中之诀,初学者要谨记。

学士只要置心一处,则行住坐卧,皆可体会禅的境界,所谓“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,若无闲事挂心头,便是人间好时节”。后世禅家将“道在目前”、“道在日用”、“道也者,不可须臾离也”的禅宗与儒家理论发展为“生活禅”。

王重阳祖师《立教十五论》云:“凡打坐者,非言形体端然,瞑目合眼,此是假坐也。真坐者,须十二时辰,行住坐卧,一切动静中间,心如泰山,不动不摇,把断四门,眼耳口鼻,不令外景入内,但有丝毫动静思念,即不明静坐。”

马丹阳祖师说:“道者行往坐卧,不可须臾不在道。行则措足于坦途,住则凝神于太虚,坐则调息于绵绵,卧则沉神于幽谷。久久无有间断,终日如愚。”

二、明师指导:明心见性乃明师

打坐需要老师指导,什么样的老师才能指导打坐?答案是明师。那什么样的人才称得上明师呢?

明师要明心见性,“洞晓阴阳,深达造化”,才能指导学士“追二炁于黄道,会三性于元宫〔《悟真篇•序》〕”。“二炁”为先天元精所化之先天炁、后天炁,“黄道”为督任二脉,“三性”为水、火、土,即先天炁、后天炁、真意,“元宫”为中宫。张伯端祖师之意是以后天炁擒制先天元精上行,化为甘露,甘露与后天炁凝于中宫结丹,此时目视中宫。明师难遇,明师难求,是修道学佛者都知道的道理。不遇明师,只能是盲修瞎炼,“迷以传迷迷至老”。“打坐”校长说:“我们人类在没床睡觉之前,全部都是打坐的,生命在娘胎里也是以倒立打坐的形式存在的”,这种说法实在荒谬绝伦,只能是伪师。好在教育主管部门取消小学生“打坐”,否则如果按校长原计划推行一个月,“打坐”出毛病,谁负责?

三、百日筑基:万丈高楼从基起

龙门派百日筑基之功,取万丈高楼从基起之意,老圣言:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。阳神之有基,在于元精所化之甘露。学士心神归于中宫,渐生暖炁,暖炁日渐壮大,成团,然后以此暖炁冲督脉三关。待三关通后,于一阳来复之机采药,将先天元精化为甘露。如此二候至而又至,将元精炼完,下身马阴藏相,称为漏尽通成,人仙得矣!可在世长年。然于其中重要机关,龙门派至今未公布,纸上寻觅亦不得,因事关道脉之所系,择徒严格之故。故反闸内弟子,难以窥其堂奥。今略述之,以明次序。

四、打坐初步

《周易参同契•关键三宝章》说:“耳目口三宝,闭塞勿发通”,即耳不外听,目不外视,口闭不开,一心内守。守在何处?中宫也。外之耳、目、口三宝,实通内之精炁神,外之三宝“闭塞”,则“精炁神全守中黄”。魏伯阳祖师又说:“兑合不以谈,希言顺鸿蒙。三者既关键,缓体处空房。委志归虚无,无念以为常”。兑为口,打坐时闭口,舌顶上腭,竖直脊梁,“养炁忘言守”。将皮带解开,手表摘下,使身体内之血脉运行通畅,如今之炼功家提倡的松静自然。坐时环境要求是“处空房”,指入空房中打坐。

学道之士除平时在禅房清静打坐之外,睡时还要敌此睡魔,须用五龙盘体之法:左手大拇指伸开,紧贴左脸颊,使耳朵位于大拇指和另外四指之间,大拇指靠耳后骨,右手握固放于髋骨上,侧身而卧,如龙之蟠,一只脚伸,一只脚缩,未睡心,先睡目。要心神相抱,目视中宫,不可须臾有失活子时之机,如睡觉时昏沉,心神散乱,先天元精出阳关而不觉,化为后天有形之精液而泄,则大功废也,一场空劳,又得重新安炉立鼎。左手贴脸颊,使耳朵露出好听声音,保持清醒,以防睡得过死,右手握固,为闭精炁之法,如此五龙盘体,方保真宝不泄,元精不失。睡时要诀为“寝寐神相抱,觉寤候存亡”,功夫到时,自然远离颠倒梦想。

白玉蟾祖师得诀后修道有成,在《谢仙师寄书词》中自述“几近桑榆之年,老颊犹红”,如小孩红扑扑之苹果脸,“如有神仙之分”,犹自感叹“吾之少年早留心,必不至此犹尘缘”。祖师叹惜少年时没有修道,是因为少年人修道,有莫大之好处。因为童贞修道,毫无亏损,只要将其圆陀陀、光灼灼之慧命收归中宫黄庭,时时醒悟,刻刻觉照,护持十月,即可大药过关,养成仙体,再得岀胎口诀,将道胎引岀,成就此道,丹家称之为丹法中之顿法。顿法不需百日筑基之功,直接以十月怀胎之功顿超生死,因为少年人元精至足。《道德经》云:“含德之厚,比于赤子……未知牝牡之合而朘作,精之至也。”而中老年人必须百日筑基,补破篱笆,补得精足、炁满、神圆,无异童年之精神状态,再往上修,为丹法中之渐法。

好道高尚之士如少年时没有仙缘,则应努力锻炼身体,“文明其头脑,野蛮其体魄”。昔王阳明龙场悟道,“知行合一”留传后世,曾国藩“吾日三省吾身”,精研《道德经》,明悟上善若水之理,终为晚清名臣。二人皆人杰也,“立功、立德、立言”,兼济天下。成人达己,经世致用,以儒家之进取济世,以释家之空寂、道家之无为修心养性,为实现伟大的中国梦贡献自己的力量。

( 原文修改自腾讯道学“少年修道说 论打坐的真义”独家稿件,作者卢理湘 )

-

道教咒术中的主客体思想

道教咒术中的主客体思想

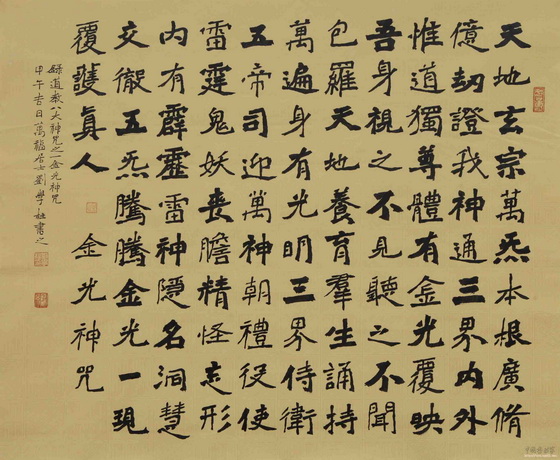

咒术作为一种普遍的文化现象,很早就已经出现,如《尚书·无逸》中便有:“民否则厥心违怨,否则厥口诅祝”的记载。咒术的出现源于主客体的分化及其矛盾的发展。道教咒术的产生,一方面也是利用咒语这种特殊的语言来解决现实生活中的主客体矛盾;另一方面,道教重“道”,追求与道同体。在道教看来,人是从“道”分化而来。《太上老君内观经》云:“天地媾精,阴阳布化,万物以生,承其宿业,分灵道一,父母和合,人受其生。”①道是绝对的存在,没有主客体之分。人若与道同体,也没有主客体矛盾,但人得生而不能:“尊其气、贵其形、宝其命、爱其神,自取死坏,离其本真耳。”②人与道的分离,主体也就与客体分离,主客体开始产生矛盾,而作为道法之一的咒术:“洞晓阴阳造化,明达鬼神机关。呼风召雷,祈晴请雨,行符咒水,治病驱邪,积行累功,与道合真。”③道体法用,道微法显,道不可离法,法不可离道,因法以会道。通过咒术的施行,实现与道合一,消除主客体矛盾。早期道教重要派别之一的五斗米道产生于巫风浓厚的巴蜀地区,其主要道术为符咒驱邪、召神劾鬼。随着道教的发展,道教咒术也日益理论化,应用也更为广泛,从呼风唤雨、驱蝗利蚕到吃饭穿衣、沐浴理发都须行咒。道教咒术的功能主要有两个:内以修身,外以济世。修身则净身卫灵、长生不死;济世则驱妖避邪、护国安民等。不同派别的咒术略有不同,如天师道咒术重祈禳治病,上清派重存神修身,灵宝派重济世度人。当然,道教咒术中的主客体和我们日常所指的主客体并不完全一致,而是有其特殊规定。

一、对主体的规定

在道教咒术中,施术者作为活动的执行者,显然就是咒术中的主体。同日常主体一样,咒术中的主体一方面是作为自然的、感性的存在物;另一方面,又被赋予能动性,是能动性的存在物。大致说来,道教咒术是从形、神两方面来对主体进行规定的,形是作为感性存在物的方面,而神是作为能动性存在物的方面。(一)形

道教非常重视形体,认为形体是生命活动的生理基础,其所追求长生不死,就是希望形体永不朽坏。在道教看来,只有形体完全,才能做到神全,主体也才能存在。如《西升经》云:“形全者,神全;神全者,圣人之道也。善摄生者,体性抱神,其心闲而无事,故神将守形,形乃长生。”《传》曰:神太劳则竭,形太劳则敝。神形骚动,欲与天地长久,非所闻也④。在道教咒术中,请神致仙、驱鬼伏魔等主要是通过存神来进行,但存神往往表现存思形体的活动。《上清大洞真经·序》中的“入户咒”云:“天朗气清,三光洞明,金房玉室,五芝宝生。玄灵紫盖,来映我身,仙童玉女,为我致灵。九气齐景。三光同轩,上乘紫盖,升入帝庭。”⑤在道教咒术中,大量的咒语祈求神灵护身卫形:“九气青天,无始上精,皇老尊神,衣服羽青。役御天宫,焕明岁星,散辉流芳,淘溉我形。上餐朝霞,服引木精,固养青芽,保镇松零,肝府克溢,玉芝自生。回年亿劫,色返童婴,五气混合,天地长并。”⑥从形方面来规定主体,认识到形体是主体活动乃至成仙的生理基础是道教的一大特征。(二)神

同时,道教还认识到主体具有能动性,这种能动性“阴阳不则之谓神”。道教将神实体化,认为人具有能动性是因为人身各个部位均有神灵居住。《无上秘要》卷五引《洞真造形紫元二十四经》则谓人身有二十四神,上、中、下部各八神,上部八神为:“脑神名觉元字道都,发神名玄文华字道行,皮肤神名通孚字道连,目神名虚监字道童,项神名灵谟盖字道周,脊神名盖历辅字道柱:鼻神名冲龙玉字道微,舌神名始梁峙字道政。”⑦同卷所引《洞神经》则谓人身之中有三万六千神。《全真集玄秘要》更是认为此神乃天地造化之根源:“物之大者,终有边际。惟神之大周流无方,化成天地,无有加焉!由其妙有难语,故字之曰神。”⑧主体能动性可成天成地,具有巨大的力量。身中神又为沟通天人之桥梁。施咒时,往往由身外之神灵召出身中之神,再由身中神驱鬼伏魔。如《无上秘要》卷四十引《授洞真上清仪品》“……次入坛,旋行一周,东向叩齿三十六通,发炉祝法:无上三天玄元始三气太上道君召出某等身中虚无自然、飞仙功曹、神仙使者、左右飞龙、太真玉女、王帝直符,各三十六人开启此间土地真官正神。”⑨由于身中神易“驰意奔走”,所以应保神贵气使其固守体内,《高上神霄玉清真王紫书大法》载有还神咒:“每月十五日并晦日,先以意言:神乎神乎。然后以左手抚心乳,密咒曰:神乎神乎,居我之宫,入我之殿,从我而处,与我言语,无复离己。黄气守中而变化成神也,照呵照呵。急急如律令”瑏瑠。可以看出,道教咒术中对主体的规定是从生理基础、能动性两个方面入手,共同构成了一个不可或缺的整体。但道教咒术对主体又有着特殊的规定,主要表现在以下三个方面:首先,主体的神秘化。日常主体强调主体的感性肉体特征,没有丝毫的神秘性。道教咒术中的主体则具有神秘性,主体本身由许多神灵所组成,一方面是主体沟通天人关系的桥梁,另一方面又被认为是主体具有能动性的原因所在。其次,主体的客体化,也就是主体的性质被外化为客体。咒术中,主体的名号、等级等,都外化为客体的性质。《上清高上金元羽章玉清隐书》中的青帝大魔王:“姓迫落,讳万形,头戴横天之冠,衣青羽之裘,住在东方安大堂乡纳善之世。”11同时,身中神还可外在于人体,从而成为客体。《元始无量度人上品妙经四论》卷二云:“五帝在天主领飞仙,在地镇五岳主领鬼神,在人主领五脏五神。”12《道法会元》卷一云行法时,可由自己的元神变现出神将,“师曰:也有闭目存想某神自某方来,有按摩搐缩,运内气与外气合者,噫,皆妄矣。若得神灵将、将灵神之说,则平居暇日养神以静而神自灵,冲?以和而无?自真。用之行持自然神合乎神,气合乎气。一举目一动念,则将吏洋洋在左右矣。”13神既是主体又是客体,说明道教咒术中主体有客体化的一面。

最后,形神合同化,形神不可相离。《云笈七签》卷四七以宅、器喻形神关系:“夫身者,神之宅;神者,身之器。若不安宅以全道,修身以养神,则精气为物,游魂为变,以成万类,宜常拘咒矣。”4形体是精神的寄寓之所,形体不安则精神亦不安,主体能动性也无从发挥。

二、对客体的规定

日常客体是指同主本活动有功能联系和被具体指向的东西,是现实生活中客观存在的事物,具有客观性。道教咒术中的客体也是主体活动所指的物件,但这种客体不具有客观的性质,而是一种超自然的神秘力量。这种神秘力量非常强大,若是不慎触犯了这种神秘力量,那么人将立即得病甚至死亡。道教进一步认为这种神秘的力量具有善恶二元对立的性质。神仙代表着正义的力量,而魔鬼则代表邪恶的力量。道教认为,万物的荣枯生长,莫不遵循着自身的法则,客体本来是和谐的,所谓的天灾人祸,皆是人的“妄动”而起。这种和谐的力量被外化为神仙,代表着正义的力量,可以消魔除鬼、护国安民。《太上洞玄灵宝十号功德因缘妙经》中的元始天尊即是“道”的化身,有无上的功德、无边的法力:“虚无自然妙道化身,从不可名,言尘沙劫来,济度一切众生。入天上道,具七十二相,八十一好,十号圆满。或现千光相,或现无边相,或现大身相,或现小身相,或变身入黍米之中,或开毛孔纳无边世界,或掌三千大世界,或雨露洒热恼众生,或作帝王制伏暴乱,或为贤佐匡乎有道,或有圣君爰降为师。有如是功德、神通、妙相,莫能穷。”16道教将神仙等级化,形成了庞大的神仙体系。施行咒术时,应根据目的的不同在坛中供奉不同的神灵。《灵宝领教济度金书》卷四的“圣真班位品”载有开度祈禳时应供奉的神灵:上层中列“玉清圣境虚无自然元始天尊妙无上帝、上清真境虚皇玉晨灵宝天尊妙有上帝、太清仙境万变混沌道德天尊至真大帝”。上层第二列为太上开天执符御历含真体道昊天至尊金阙玉皇上帝等五位大帝。左右班列无上玉帝、玉虚上帝共三百六十神位17。咒术中神仙的力量是主体能动性的异化,成为一种外在于人的力量,并被实体化为客体———神仙。行使咒术时,应祈求神仙赋予力量,杀魔除鬼。《道法会元》卷一五九的“启请咒”即云:“志心启请丰都公,北帝元帅号天蓬,威权赫奕召神兵,扫荡十方诸疫疠。奉请来降三摩地。驱灾逐向他方,随机应请下天坛,不舍慈悲来救护。臣今一心归命礼,披诚沥恳叩虚无,惟愿统领众仙兵,收摄邪魔来备卫。”18通过对神灵的赞美祈求,主体将最终战胜妖魔鬼怪等邪恶的力量。

咒术中的魔鬼往往给人类带来疾病、饥馑、刀兵等种种灾难,《女青鬼律》载:“逆煞之鬼,流布人间,诳作百病,五逆疾气,寒热头痛,或腹内结坚,吐逆短气,五内胀满,目视颠倒。”19或是:“天魔下降,野道野行,……水旱交并,灾霜雨雹,伤害五谷,人民饥馑。”20以至于“门门凶衰,哀声相寻,众生相残,自作苦恼,相继而死”21。魔鬼象征着人生和社会的种种苦难。道教认为,魔鬼的出现多由人心邪妄而起。如《太上洞渊神咒经》中论述魔鬼时云:“季世之民,侥伪者众,淳源既散,妖气萌生。不忠于君,不孝于亲,违三纲五常之教,自投死地,繇是六天故气、魔鬼等与历代败军死将,聚结成党,戕害生民。”22人心不正,与道相违,妖气渐生,化为鬼魔,为害人间,魔鬼无时无处不在,从空间而言,遍布五方:“东方青帝直符鬼名伯神子一名果子,西方白帝直符鬼名伯和子,南方赤帝直符鬼名泰伯子,北方黑帝直符鬼名忝衣子,中央黄帝直符鬼名伯溪一名渊”23;从时间而言,六十甲子日皆有鬼,如甲子日鬼名元光,乙丑日鬼名邴彰,丙寅日鬼名钊昌等。行使咒术时,应驱魔鬼。《大惠静慈妙乐天尊说福德五圣经》中一咒云:“灵观大帝,睿圣聪明,日光菩萨,气射帝宸。金刊圣象,三目圣明,黄裳锦袍,足踏火轮。金砖金枪,按行乾坤,名山大川,灵洞真君。火瓢火鸦,气焰威灵,斩妖灭邪,如电如霆。护国砥柱,卫民灵神,德亿万世,辅灵助顺。二圣将军,顺风千里,百万神兵,救度灾厄,如回应声,变祸成福,如影随形。护佑臣身,何求不应,神光洞照,求处吉庆。奉大帝敕急急如律令。”24借助于神仙强大的力量,作为客体的魔鬼被主体所制服,从而现实生活中的主客体矛盾也被“消除”了。道教咒术将神仙和魔鬼作为客体,具体与日常客体显著不同的特征,主要表现为以下三个方面:首先,客体的神秘化。如前所述,咒术中的万事万物都被赋予神秘的属性,受神秘力量的支配。这种客体的神秘化,一方面说明道教对现实客体的认识具有不明确的特征,处于一种混沌的状态;另一方面,客体的神秘化,也是咒术赖以存在的基础。因为咒术的施行须依赖神秘的力量,如果没有这种力量,咒术就不具有任何功能了。

其次,客体的主体化。物件在相互作用中成为适应主体需要和确定主体本质的客体,甚至直接转化为主体的一部分。《太平经》卷三五中认为人的形象是天地所赋予:“又人生皆含怀天气具乃出。头圆,天也;足方,地也;四肢,四时也;五藏,五行也;耳目口鼻,七政三光也。此不可胜纪,独圣人知之耳。”25行使咒术时,应想像客体进入主体并变化成主体的一部分。《云笈七签》卷三十引《九真中经天上飞文》云:“玄阳大君,入坐肾中,身披紫衣,头巾扶晨。左佩龙符,右带凤文,口吐苍华,灌肾灵根。黑藏目生,身为飞仙,北登玄阙,游行天关。”26客体进入主体,客体的力量也就被赋予给了主体,甚至主体与客体直接合一。《道法会元》卷八四的“一气雷机”即云:“平日行持之际,跏趺而坐,万缘放下,凝神静虑,调息绵绵。……一声霹雳震动,五色光云随祖气,变成亘天黑云,弥漫六合,雷光闪烁。到此之时,万虑俱寂,元始即我,我即元始。金光灿烂,掣动天地,十方交迸,火光如是。”27最后,神魔对立化。道教咒术中,神是道的化身,代表着善,象征著正义的力量,可安魂制魄、护身卫形,也可驱邪避妖、护国安民。魔是道的背离,代表着恶,象征著邪恶的力量,给人类带来疾病饥馑、刀兵灾荒。这种神魔的对立化,一方面是道教对世界进行善恶二元划分的结果;另一方面也是现实中的主客体矛盾在咒术中的反映。

三、主客体的矛盾运动

主客体的分化必然导致二者产生矛盾,如何解决这种矛盾,历来有两种方式:一是彰扬主体性,强调主体可支配客体;另外一种则是试图泯灭主体性,主张顺应客体。对客体是顺应还是支配,时刻困扰著主体。这种予盾的思想在道教咒术表现得非常明显,主体通过自身修炼,克服对道的背离,能够获得力量,并对客体施加影响,亦即主体能够支配客体;但另一方面,作为客体的神仙,是道的化身,具有主体所没有的强大力量,如呼风唤雨、斩妖除魔,主体只能绝对顺应,才能实现与道的回归。彰扬主体性,这在许多道教典籍中都有论述。如《太平经》云:“人者,在阴阳之中央,为万物师长,所能作最多。”28《养性延命录·序》亦云:“夫禀气含灵,唯人为贵。”29虽然万物与人都是气所构成,但唯人有“灵”,所以人为天地之尊。更重要的是,主体在客体面前并不是无能为力,而是有其能动性。《养性延命录》云:“夫形生愚智,天也;强弱寿夭,人也。天道自然,人道自己。”30强调了主体的能动性。在咒术中,只要主体虚心静念、修炼行持就可得到巨大的力量。《道法会元》卷一即云:“夫天地以至虚中生神,至静中生气。人能虚其心则神见,静其念则气融。如阳遂取火,方诸召水,磁石吸铁,琥珀拾芥,以气相召,以类相辅,有如声之应响,影之随形,岂力为之哉。不疾而速,不行而至,不机而中,不神而灵者,诚也。凡气之在彼,感之在我;应之在我,行之在彼。是以雷霆由我作,神明由我召,感召之机在此不在彼”31。感气召神、驱鬼伏魔还是在于主体的作用。主体的修炼,完全可以支配客体。

主体顺应客体,泯灭主体性,这在道教咒术中也是显而易见。客体被神秘化之后,也就被赋予了强大的力量。在这种力量面前,主体只能顺应。反应在道教咒术中,则须祈求神灵的护。《道法会元》卷二三中的“玉清慧命哀悯沈魂咒”云:“稽首明慧虚无尊,稽首皈命重玄主,裁成天地无得称,普为众生作恃怙,慈济五道转轮魂,哀救三途地狱苦。皈命金阙天中尊,皈命六道慈悲父,皈命玉京无上尊,已离生死长绵绵,出有入虚无所待,能令枯朽变成仙。千劫万劫难一遇,为众广说业因缘,回骸起死永长存,使其神魂无变迁。”32只有主体顺应客体,才能借助于神的力量斩鬼除魔,护佑人间。

总之,在道教咒术中,是以形、神来规定主体,分别代表主体的生理基础、能动作用;以神仙、魔鬼来规定客体,神仙是道的化身,而魔鬼则是对道的背离,分别代表善、恶两种力量。主体通过顺应客体———神仙,回归于道,获得支配客体———魔鬼的力量,实现对道背离的克服,最终与道同体,主客体合一,从而主客体矛盾也就得到了解决。

注:

① 《太上老君内观经》,《正统道藏》,台湾新文丰出版公司,第19册第85页,下同

② 《洞玄灵宝自然九天生神章经》,《正统道藏》第10册第5页

③ 《道法会元》卷1,《正统道藏》第48册第494页

④ 《西升经》,《正统道藏》第19册第238页

⑤ 《上清大洞真经·序》,《正统道藏》第1册第787页

⑥ 《灵宝无量度人上经大法》卷19,《正统道藏》第5册第719页

⑦ 《无上秘要》卷5,《正统道藏》第42册第182页

⑧ 《全真集玄秘要》,《正统道藏》第7册第262-263页

⑨ 《无上秘要》卷40,《正统道藏》第42册第336-337页

⑩ 《高上神霄玉清真王紫书大法》,《正统道藏》第48册第340页

11 《上清高上金元羽章玉清隐书》,《正统道藏》第56册776页

12 《元始无量度人上品妙经四论》卷2,《正统道藏》第3册第51页

13 《道法会元》卷1,《正统道藏》第48册第488-489页

14 《云笈七签》卷47,《正统道藏》第37册第607-608页

15 《原始思维》,丁由译,商务印书馆1981年版,第102页

16 《太上洞玄灵宝十号功德因缘妙经》,《正统道藏》第10册第430页

17 《灵宝领教济度金书》卷4,《正统道藏》第12册第77页

18 《道法会元》卷159,《正统道藏》,第50册第410页

19 《女青鬼律》,《正统道藏》第30册第580页

20 《洞玄灵宝本相运度劫期经》,《正统道藏》第10册第17页

21 《太上洞渊神咒经》卷1,《正统道藏》第10册第231页

22 《太上洞渊神咒经·序》,《正统道藏》第10册第230页

23 《女青鬼律》,《正统道藏》第30册第580页

24 《大惠静慈妙乐天尊说福德五圣经》,《正统道藏》第42册第182页

25 王明《太平经合校》,中华书局,1960年版,第36页,下同

26 《云笈七签》卷30,《正统道藏》第37册第431页

27 《道法会元》卷84,《正统道藏》第49册第439-440页

28 王明《太平经合校》,第20页

29 《养性延命录·序》,《正统道藏》第31册第79页

30 《养性延命录》,《正统道藏》第31册第79页

31 《道法会元》卷1,《正统道藏》第48册第486页

32 《道法会元》卷203,《正统道藏》第51册第70页文章转自龙虎山道教

-

中国道教协会纪念抗日战争70周年和平祈祷法会

中国道教协会纪念抗日战争70周年和平祈祷法会

9月4日上午10时,纪念中国人民抗日战争暨世界反法 西斯战争胜利70周年和平祈祷法会在北京白云观隆重举行。 法会由中国宗教界和平委员会(简称“中宗和”〉倡议、 中国道教协会主办,主题为“铭记历史,缅怀先烈,珍爱 和平,开创未来”。

海峡两岸和港澳地区道教界代表、中国道教协会直属 宫观道众以及北京市道协、河北省道协部分道长共两百余 人参加法会。中宗和副秘书长嘛灿、国家宗教局港澳台办 副主任赵建政出席纪念活动。中国道教协会副会长兼秘书长张凤林道长主持纪念活动。法会开始前,中国道教协会会长李光富道长宣读了 《中国宗教界和平文告》。文告指出,和平是中国人民乃至世界人民的共同期盼和向往,是各宗教的共同关切,是绝大多数宗教徒共同的渴望,宗教理应在消除战争、化解 冲突、维护和平方面发挥独特作用。呼吁各宗教把祈祷和 平作为经常性宗教仪式的重要内容,弘扬和平、和谐的理 念和精神,提倡宽容、交流、对话、共处。

法会上,钟鼓齐鸣、琳琅振响,坛场清净庄严,法师 依科演教,如法如仪。两岸四地道教界代表拈香祈祷,缅怀在抗日战争和世界反法西斯战争中牺牲的英烈和无辜死 难者,祈愿干戈永息、世界和平。中国道教协会副会长孟至岭道长宣读《祈祷和平文》中说:“先烈英名,百世流芳。民族精神,永远传扬。同道努力,爱国爱教,行道 立德,正己化人,共圆民族复兴之梦,共祈天下太平愿景。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70 周年,为铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,祈 祷人民幸福、国家富强、世界和平,从今年上半年开始,各地道教界陆续组织开展了祈祷法会、座谈会、参观展览 等形式多样的纪念活动。8月21日,中国道教协会发布《关 于在全国道教界举行纪念抗战胜利70周年和平祈祷法会的 倡议书》,倡议全国各地宫观同步举行和平祈祷法会,获得了各地道协和宫观的积极回应。与此同时,中国道协副 会长兼秘书长张凤林、副会长黄信阳及相关人员,还分别 看望了中国道协离休抗战老干部原秘书长李文成、原副秘书长黄明,表达良好祝愿。

中国道教协会副会长黄信阳道长、黄至安道长、唐诚育道长、赖保荣道长、孟至岭道长、袁志鸿道长、胡诚林道长、 谢荣增道长,香港道教联合会梁德华道长、香港啬色园监院李耀辉道长、澳门道教协会会长吴炳志道长、台湾高雄道德院住持翁太明道长、台湾松山慈惠堂住持郭叶子道长等出席了此次活动。

( 转载自北京白云观 )

-

怎么修仙和做神仙有什么好处

怎么修仙和做神仙有什么好处

内功修炼,就是把人身的五脏六腑当成“丹鼎”。“丹鼎”就像一个煮药的器具,按照五脏、五行相生(五脏,心、肝、脾、肺、肾)。心肝脾肺肾在五行里头,肝属木、心属火、肾属水、脾属土。各有所属,就像一盘棋,这几个平衡,就不生病。哪一个“脏”有问题,就会引起其他脏不好。肝,肝不好,肝属于木。肝不好的人,就演变为心脏衰弱了。心脏衰弱了,心脏属于火,就是火不旺。火生土,脾属土,脾也不行了。脾土不行,土生金,肺金也不行了。这就是一个五行回圈。调整这个五脏必须用坐功,修行的人有这个体会,这个叫做“悟”,不叫“学”。悟到哪个级别,自然而然的就懂了。坐的时候,平心静气、呼吸调匀。端坐姿势,最高境界,五气朝元。

什么是五气朝元?在双盘时,将腿重叠起来,脚心朝天。脚心加上手心、头部等一共五个,所以这叫就五气朝元。然后,由正确的姿势调呼吸,调呼吸实际上就是调节铅汞。铅汞实际上就是金水,这两个调节起来,内火不增。《西游记》上写的孙悟空是心猿、(白龙马是)意马,人与心理,就等于心猿与意马,两个东西不安分。由于一有余力心里必须通过保持心猿紧锁,意马常栓,一达到这两个,道教叫做“静”。

这点关于“静”的理论,道教早晚课里有一段经,叫《清静经》。《清静经》开始,“大道无形、生育天地”。大道没有形状、没有气味、没有颜色。可是,天地万物都是由道生的。“大道无情、运行日月”,“大道”没有感情,可是太阳,它从早上出来,晚上落西边,月亮,有时候圆,有时候缺。这不是无情吗?“大道无名,长养万物”,才有了世上没有的。“运行万物”的发展规律是这样产生的。

什么是“清”与“浊”辩证的关系?《清静经》说,“清者浊之源,动者静之基”,就比如说,黄河与长江的水,它从发源地流出来的时候,是清水,为什么浊了?因为流的过程中,含带的泥沙(多)了,所以变成浊的了,污浊的水。长江、黄河快入海的时候,水流小慢了,泥沙都沉淀下去了。尤其是浊水,又变成清水了,这是“清”与“浊”的转化。用在人身上来说,《三字经》有“人之初,性本善”。为什么会变坏呢?先开始是纯朴的心灵,有了欲念、物质追求,所以才不择手段,干出坏事来了。所以,必须要静,消除杂念,欲望看轻些。这是“清”与“浊”的转化。不要人为胡整、赢钱。把它变成枷锁,把人套住。淡泊名利,能生活就行了。

做神仙有什么好处?逍遥自在,无忧无虑。没有战争,没有欲望。谁与谁都不争,和和谐谐。哪个神仙和哪个神仙打架?

(来源:道教之音独家专访)

-

张明贵道长:“道”就是一个圈圈

张明贵道长:“道”就是一个圈圈

( 原文转载自道教之音 )2015年7月11日至12日,道教之音一行前往陕西榆林白云山道观专程拜访了原陕西省道教协会副会长、榆林市道教协会会长、白云山道观住持张明贵道长,并与张明贵道长进行了深入的交谈。在交谈当中,张明贵道长还特别对“道”的先天性和“德”的后天性,通过举例子、用最平实的语言向全国道友发表了自己的见解。接下来,笔者将张明贵道长对“道”和“德”的开示整理出来,与道友们一起分享,福生无量天尊。

“道”是老子《道德经》的观点,它是社会发展的规律,是根源。先有“道”,而后才有的世界。“道”,虽然虚无缥缈,捉不住、看不到,但是生活中、自然发展过程中会体现出来。先有道,才有了德;“道”是本,“德”是末。”德”是社会形成后天的,“道”是先天的,永恒不变。所以,道可道,非常道,能够说出来的道都不是原来的道。

原来的“道”是从“空”来的,社会上离不了“空”,社会上离不了“空”。就像个亭子。由于中间的“空”,我们才能坐下来谈话。如果是实心的亭子,我们不可能来用。自行车的辐条为什么不能弄成一撇子呢?弄成一撇子既重量大,又不灵活。所以,用辐条调整了这才更灵活,这就跟“道”是同一个理。又比如汽车的是慢慢发展,从推土车、独轮车,慢慢发展而来的马车、汽车、火车,这一个过程就是“道”的演变。

后天“道”演变,才有了“德”,也就是儒家所说的八德“孝、悌、忠、信礼、仪、廉、耻”。它不是一下子就发展成现在这样的,“道”是“无极”,是个“圆圈”。展开来是个“一”字,所以,道生一,就是这个道理,一个“一”这么“一横”,假如你不在跟前画这个“圆圈”,你知道起点在哪里?所以这个就叫无极。

有了无极以后,才生了两仪。啥叫两仪呢?就是阴、阳。有了阴阳,根据阴阳的变化。“冬至一阳生,夏至一阴生。”它就这么回圈旋转,就形成了四象,就是春夏秋冬。有了秋冬,才能产生粮食。春天种,夏季长,秋天收,冬天吃收的果实,这就变成了后天的东西了。有了后天,才有了这个世界,才有了国家的一切。国家有了这些物质,有了人。然后,才有了管理人的这些组织,而后才有了国家,有了政府,他的回圈是这样来的。

-

刘红博士在“龙门洞与全真龙门高功暗派传承文化座谈会”上的书面发言

刘红博士在“龙门洞与全真龙门高功暗派传承文化座谈会”上的书面发言

刘 红

(作者系上海音乐学院教授“中国仪式音乐研究中心”副主任香港道乐团团长)尊敬的任法融大师,梁德华主席,周和来秘书长,樊光春教授,陈法永会长、任宗权道长,各位嘉宾,各位同道大德:

因参加另外一项活动,时间安排上有冲突,不能亲临本次大会聆听教诲,共襄盛举,非常遗憾!不得已,以书面方式作浅略发言,敬请大家原谅!在祖庭龙门洞举办“二〇一五届道教高功音乐实习班”拨职大典,同时举办“纪念王嗣林大师诞辰一〇一周年座谈会”,如果用“意义重大”来作形容的话,那么,我更愿意说,这是灵性、悟性的回归。恭对天颜,沐浴神恩,感念祖师崇高智慧,缅怀先师无量功德,更非“意义重大”可以言表。

于是,我们意会、感应着玄妙……。

道教秉持皈依于“道经师”三宝,具体行为上,朴素的“尊师重道”,可理解为“三皈依”的实际践行。稍将其内涵与外延略作扩展,尊师重道,某种意义上,可以理解为对历史的尊重,对传统的尊重。回顾当代历史,历经“文革”十年浩劫,道教几近绝迹于世尘,正是因为有像王嗣林道长这一辈固守信念的先师大德,在非常时期,克服困难,忍受艰苦,保护经书科本,默习科仪道法,才使得我们道教历经劫难后,仍能浴火重生,传统得以传承,道脉得以延续。当我们感叹不幸中之万幸时,更加感恩于王嗣林等一代先师,为恢复道教传统,重整宫观道场,栽培道教人才而建立的丰功伟德!为他们对信仰的坚定守望而肃然起敬!

如今,道教文化的理论研究与社会实践方兴未艾,以往不太被人们知晓的冷门变成为热点,道学研究俨然成为一门显学,成就斐然,硕果累累。以道教音乐研究为例,“文革”结束后,随着国家宗教政策的逐步落实,配合老一辈道长不失时机地口传亲授,一定范围和一定程度上,有效地保存了一些道教经忏音乐的珍贵资料,为传统道教文化的恢复与传承做出了积极的贡献。

道教宗教特色之根本和核心,是道教科仪法事,而科仪法事的施展,又在于执法道人的内功外法。过往的研究经验让我们认识到,不重视道教科仪及其道场环境与道教音乐关系的了解,不重视个体道人及其传承关系的观察,道教音乐的研究既不全面,也很难深入。我们知道,王嗣林道长不仅在“十年浩劫”期间有勇有谋地进行道教经书、文物的保护,更为重要的是,“文革”结束后,王道长首先重视的是率先在龙门洞、楼观台、玉泉院、八仙宫等主要宫观主持和恢复经忏科仪活动,并于一九八二年首次在玉泉院举办“经忏学习班”,将自己珍藏的全真高功秘笈及科本让学员们相互传抄。其后又先后在楼观台、龙门洞等地举办了经忏学习班,为改革开放初期的陕西道教界培养了许多斋醮科仪方面的人才,特别是,王道长冒着生命危险保护下来的全真高功秘笈和科仪经书,为陕西乃至西北地方的道教文化恢复和传承,发挥了直接重要的作用。上世纪九十年代,王道长保存的《皇经》、《皇忏》、《早晚功课经》、《三官经》、《北斗经》、《老子八十一化》、及《三乘纪要》等经书的大量影印和传抄,令西北各地道观科仪有了授受之本而更为正统规范。由任宗权道长主持的一年一度的“高功经忏音乐学习班”,可以说,是受王嗣林道长举办经忏学习班之引导、启示的延续。回到先师故里举行拨职仪式,我们仿佛看到了先师的身影。更令人欣慰的是,先师崇尚的事业,薪火相传,后继有人。

今天,我们在这里举办纪念先师的座谈会,令人真切地感受到,先师冒着生命危险保存下来的珍贵资料、身体力行传授下来的科本仪范,以及培养出来的后辈人才,不仅是一笔丰厚的财富,也是一些可供我们深入研究的学术课题。因此,在我看来,对先师最大的尊敬,就是报以更多、更优秀的研究成果。

为此,我们将继续奋发努力!

谢谢各位!( 转载 自 http://blog.sina.com.cn/s/blog_131e682e60102vumr.html )

最新内容

- Trade | Khám Phá Trang Chủ J88 – Cổng Ngõ Vào Thế Giới Giải Trí | 3-2025

- Trade | J88 Trang Chủ – Khám Phá Thiên Đường Giải Trí Đỉnh Cao | 57-2025

- Trade | Khám Phá Ee88vn.us – Nền Tảng Giải Trí Hàng Đầu | 51-2025

- Trade | EE88 – Khám Phá Sân Chơi Cá Cược Đỉnh Cao Hàng Đầu | 39-2025

- Trade | Khám Phá Trang Chủ f8Bet – Cổng Ngõ Giải Trí Hàng Đầu | 27-2025